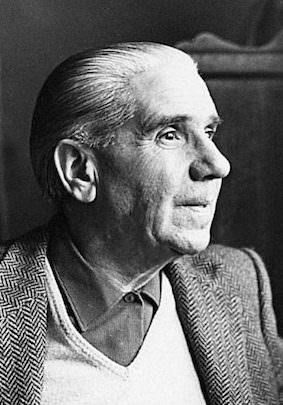

Nato nel 1885 a Conflenti, in Calabria, Antonio Porchia ha quattordici anni quando muore suo padre: presto emigra in Argentina con la madre, i tre fratelli e le tre sorelle minori. A Buenos Aires resterà tutta la vita e sarà manovale, cestaio, portuale, poi tipografo.

Nato nel 1885 a Conflenti, in Calabria, Antonio Porchia ha quattordici anni quando muore suo padre: presto emigra in Argentina con la madre, i tre fratelli e le tre sorelle minori. A Buenos Aires resterà tutta la vita e sarà manovale, cestaio, portuale, poi tipografo.Quando se ne andò, mio padre lasciò in dono mezzo secolo alla mia infanzia.

Frequenta gli ambienti anarchici e socialisti, coltiva un piccolo giardino. E scrive frammenti, minimi folgoranti pezzi in prosa, cui dà il nome di voces. Solo dopo anni, incoraggiato dagli amici, si decide a pubblicarle: Voces esce a sue spese nel 1943, in mille esemplari. Il libro passa inosservato e le copie invendute, giacenti in magazzino e sciupate in un principio d’incendio, Antonio le dona a una rete di biblioteche popolari.

E quelle voci, limate con pazienza artigiana, iniziano una vita nuova: diffuse dal passaparola, copiate su quaderni di mano in mano, scritte sui muri, pubblicate in francese da Roger Caillois (che dirà ad Antonio “Scambierei per queste tue Voci tutto ciò che ho scritto”), ammirate da André Breton e da Henry Miller, da Borges e Queneau, amate da Gilles Deleuze e da Alejandra Pizarnik.

E quelle voci, limate con pazienza artigiana, iniziano una vita nuova: diffuse dal passaparola, copiate su quaderni di mano in mano, scritte sui muri, pubblicate in francese da Roger Caillois (che dirà ad Antonio “Scambierei per queste tue Voci tutto ciò che ho scritto”), ammirate da André Breton e da Henry Miller, da Borges e Queneau, amate da Gilles Deleuze e da Alejandra Pizarnik.

Parla con la sua propria parola solo la ferita.

Tipografo meticoloso, Porchia continua a correggere, aggiungere e togliere voci alla sua unica opera. E’ un uomo ospitale e umile, la sua piccola casa è piena di quadri, dono dei suoi amici artisti. Un giorno gli entrano in casa i ladri e lui offre loro libri o quadri, perché soldi non ne ha: i ladri decidono di non rubargli nulla e se ne vanno, non senza domandargli se ama i fichi, e presto uno di loro ricompare con una cesta di fichi in dono.

Ogni cosa esiste solo grazie al vuoto che la circonda.

Quattro nuove edizioni, con aggiunte e varianti dell’autore, vedono la luce a Buenos Aires tra il 1950 e il 1966; altre voci resteranno inedite, su biglietti donati agli amici, altre ancora resteranno orali. Antonio Porchia muore nel 1968, per i postumi della caduta da una scala mentre potava un albero; poco tempo prima una radio locale aveva trasmesso, uno ogni notte, quei frammenti dalla sua viva voce.

Anni fa, ascoltando quella traccia sonora, ho capito perché Antonio Porchia non amasse la definizione di aforismi: sono proprio voci, ho pensato. Dicono gli elementi essenziali della vita, nella sua voce calma e senza inflessioni, in una lingua che non è la sua lingua madre – una lingua anteriore a prosa e poesia, inattaccabile da ostacoli e da ornamenti, che sorge da fonti profondissime. Solo ore dopo ho realizzato che quella non era neanche la mia, di madrelingua, e ho pensato a quello stato tra veglia e sonno in cui non c’è distanza tra parola e significato, lo stato che John Berger definiva luogo della nominazione originaria.

Nel marzo del 2023 Argolibri ha pubblicato le Voci di Antonio Porchia nella bella collana Talee curata da Andrea Franzoni e Fabio Orecchini. La traduzione, eccellente, è di Andrea Franzoni e si avvale del lavoro di revisione di Renata A. Bruschi e di Lorenzo Mari.

Il volume, poco più di cento pagine, si apre con una lettera che Alejandra Pizarnik inviò ad Antonio Porchia da Parigi, nel 1963, e si chiude con uno dei rari ritratti fotografici dell’autore. E con un prezioso breve saggio, Appena una parola (la traduzione come economia del dono), in cui il traduttore dice del suo lavoro, del potere dell’inspiegato di Anne Carson, del mistico persiano Rumi (“Il dolore è servo dell’intuizione”) e dell’intuizione come lingua che intende tradurre, lingua al di là dei diversi idiomi e anche della poesia.

Nient’altro che infinite attese e la fine di infinite attese. Nient’altro.

Un libro di voci è quanto più prossimo al respiro possa essere un libro, e nulla più della voce è prossimo al corpo: oltre che della bellezza del testo, quindi, vorrei dire qualcosa anche del corpo di questo libro. Ampi spazi vuoti, respiri tra le voci sulla pagina; la carta avorio appena ruvida e in copertina, in color crosta di pane, un’opera di Kopto, artista poco conosciuto attivo tra il 1960 e il 1980 – un viso, occhi e altri occhi, le mani e un fiore di soffione; il tatto la vista l’ascolto ancora nella memoria del corpo, ore e giorni dopo aver chiuso il libro.

Silvia Tebaldi