La narrativa di Juan Emar (Cile) e Pablo Palacio (Ecuador) rappresenta un esempio unico di avanguardia letteraria latinoamericana. Questi due autori, pur provenendo da contesti diversi, condividono una riflessione filosofico-estetica sul senso dell’esistenza umana e sulla forma narrativa capace di esplorarla.

Emar, con opere come Ieri (1935) e Diez (1937), e Palacio, con Vita dell’impiccato (1932), propongono una concezione dell’essere umano come misura geometrica all’interno di uno spazio vuoto. Per Emar, l’essere si manifesta come un punto o una tensione tra polarità, che richiede equilibrio. Palacio, invece, utilizza la linea come metafora del percorso esistenziale. Entrambi immaginano la narrativa come un luogo di sperimentazione, in cui la vita emerge come pura domanda esistenziale, scontrandosi continuamente con i limiti della trascendenza.

La scrittura di Emar, in particolare, esplora concetti geometrici per rappresentare la realtà. Attraverso il simbolismo del punto, della linea, del triangolo e del cerchio, costruisce un mondo narrativo dinamico e interconnesso, in cui l’essere umano si muove in cerca di armonia. Questo si riflette anche nelle sue tecniche narrative, come il desdoblamiento (sdoppiamento), che crea tensioni tra personaggi o persino all’interno dello stesso narratore.

Palacio, dal canto suo, con Vita dell’impiccato, utilizza una narrazione soggettiva frammentata per rappresentare l’inquietudine dell’esistenza. La sua concezione della linea come rappresentazione dell’essere mette in luce la fragilità e il costante movimento della vita umana.

In definitiva, entrambi gli autori propongono una narrativa che rompe con le forme tradizionali per rappresentare la complessità della condizione umana. Le loro opere dimostrano che la letteratura può essere uno spazio per indagare l’essenza stessa della vita, trasformando la scrittura in una sorta di laboratorio filosofico.

Tra totalità e unità: una realtà in fuga nella poetica di Juan Emar

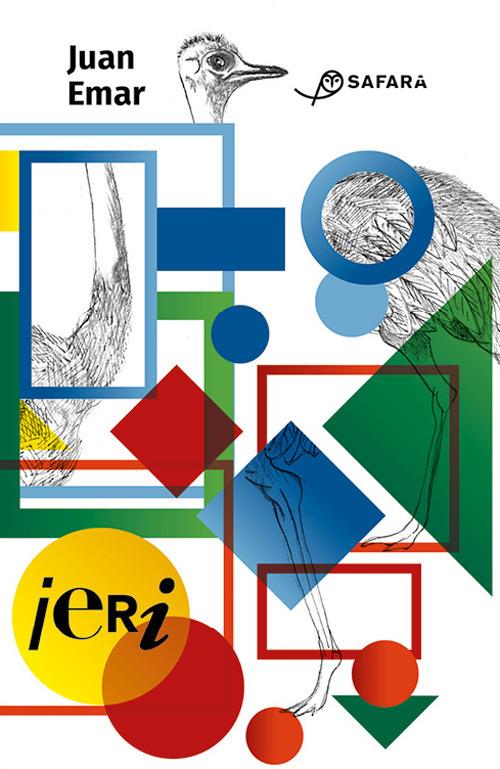

Uno dei punti centrali della poetica di Juan Emar è il concetto di equilibrio, che si intreccia con il tema della totalità, della fuga e della costante tensione tra forma e disgregazione. Nel romanzo Ieri (Safarà editore, traduzione di Bruno Arpaia), emerge con chiarezza questa visione attraverso il dialogo tra il protagonista e il pittore Rubén de Loa. Qui si discute di una teoria dell’arte che non solo costruisce una totalità organica, ma ne accetta anche l’instabilità intrinseca: un sistema che, pur apparendo autosufficiente, può collassare per il cambiamento di uno solo dei suoi elementi.

Uno dei punti centrali della poetica di Juan Emar è il concetto di equilibrio, che si intreccia con il tema della totalità, della fuga e della costante tensione tra forma e disgregazione. Nel romanzo Ieri (Safarà editore, traduzione di Bruno Arpaia), emerge con chiarezza questa visione attraverso il dialogo tra il protagonista e il pittore Rubén de Loa. Qui si discute di una teoria dell’arte che non solo costruisce una totalità organica, ma ne accetta anche l’instabilità intrinseca: un sistema che, pur apparendo autosufficiente, può collassare per il cambiamento di uno solo dei suoi elementi.

Questa instabilità è descritta come un desparramo (dispersione), ovvero la fuga di uno degli elementi della totalità, che porta alla perdita del senso stesso dell’opera. Tale concetto si collega a un’idea profonda: l’universo narrativo di Emar si regge su equilibri precari, dove il caos minaccia costantemente il cosmo. La sua poetica aspira alla costruzione di un sistema dinamico, capace di trasformare le forze disgregatrici in una macchina di equilibrio, ma che al tempo stesso riconosce l’inevitabilità dell’entropia e del disordine.

Un esempio evidente si trova nel romanzo Ieri, quando il protagonista, osservando delle ragazze vestite di rosso, avverte uno squilibrio: “Non c’erano i corrispondenti verdi che potessero placarli e portarli dentro un equilibrio sereno… E così io, nel vederle allontanarsi, sentivo come mi squilibravo e cadevo negli inferi”. Il colore rosso diventa simbolo di una forza instabile e caotica, mentre il verde, assente, rappresenta il contrappeso che potrebbe riportare armonia. Questo squilibrio è emblematico della poetica emariana: la tensione tra il caos e il tentativo di stabilire un ordine.

Anche l’immagine finale di Ieri riflette questo tema, con il protagonista che teme la dissoluzione del proprio corpo, quasi fosse “lava” che potrebbe scivolare via e perdere forma. Questo terrore della diluizione e il desiderio di “chiudere le figure” si ritrovano in diversi racconti di Emar, dove i personaggi cercano un equilibrio che spesso rimane irraggiungibile.

Un altro elemento fondamentale nella poetica di Emar è l’influenza delle teorie cubiste e delle geometrie pitagoriche. Nei suoi articoli per il giornale “La Nación”, Emar riflette su artisti come Paul Cézanne, Maurice Raynal e Gino Severini, sottolineando come l’arte debba costruire un ordine armonico che rifletta le leggi delle relazioni tra gli elementi. Il concetto di “equilibrio” diventa, per Emar, non solo un obiettivo estetico, ma una vera e propria struttura narrativa.

Secondo Emar, l’arte – come il cubismo – deve perseguire una proporzione rigorosa, una costruzione esatta che si regga su regole interne. Per lui, la letteratura è una disciplina che richiede “giusta proporzione, giusta costruzione”, una sorta di matematica delle parole che eleva lo spirito dei lettori. Tuttavia, questa ricerca di armonia non implica una semplice serenità. Come dimostra la sua narrativa, l’equilibrio emariano è sempre precario, instabile e soggetto a una tensione costante con il caos circostante.

Infine, Emar concepisce l’arte come un processo che non si limita a rappresentare la realtà, ma che traduce e deforma il mondo, trasformandolo in una chiave criptica che richiede ulteriore interpretazione. In una lettera alla figlia Carmen del 1963, Emar descrive l’arte come un mestiere che si avvicina a una verità universale, solo per riscriverla in un linguaggio complesso e simbolico. L’artista, dunque, è un traduttore che distorce e ricostruisce, creando un’opera che non semplifica il mondo, ma ne riflette la complessità e l’ambiguità.

Pablo Palacio e Vita dell’impiccato: la geometria del cubo

In Vita dell’impiccato (Edizioni Arcoiris, traduzione di Alice Piccone), Pablo Palacio ci presenta una riflessione esistenziale sulla precarietà della condizione umana, affrontata attraverso la lente della geometria e delle sue implicazioni simboliche. Come Juan Emar nelle sue opere, anche Palacio esplora l’idea dell’essere umano immerso in un universo infinito, governato da un caos in cui il tentativo di tracciare confini finiti appare tanto necessario quanto fallimentare.

In Vita dell’impiccato (Edizioni Arcoiris, traduzione di Alice Piccone), Pablo Palacio ci presenta una riflessione esistenziale sulla precarietà della condizione umana, affrontata attraverso la lente della geometria e delle sue implicazioni simboliche. Come Juan Emar nelle sue opere, anche Palacio esplora l’idea dell’essere umano immerso in un universo infinito, governato da un caos in cui il tentativo di tracciare confini finiti appare tanto necessario quanto fallimentare.

Se Emar descrive la lotta per “chiudere le figure” e contenere l’energia in movimento della vita, Palacio ribalta la prospettiva, mostrando come l’uomo nasca già “impiccato” e intrappolato in un ciclo infinito. Il protagonista della sua opera, Andrés Farinango, vive un’esistenza sospesa, oscillante come un pendolo, incapace di trovare stabilità in una realtà che rifiuta ogni forma chiusa o limite definitivo.

Uno dei temi centrali del romanzo è l’identificazione dell’essere umano con il concetto di misura. Quando Andrés afferma “Il limite è il mio”, non si tratta solo di una preferenza personale, ma di una dichiarazione ontologica: essere umano significa accettare la propria condizione finita, vivere nei confini imposti dalla propria corporeità e dall’organizzazione sociale. Tuttavia, questa consapevolezza porta con sé anche un profondo terrore per ciò che si trova al di là dei limiti – il vuoto, l’infinito, le tenebre.

La paura dell’indeterminatezza emerge in diversi passaggi del romanzo, come quando Andrés respinge il contatto amoroso che rischia di dissolvere i confini tra “sé” e “l’altro”. L’insistenza nel proteggere “lo mio” è una reazione alla minaccia dell’illimitato, che potrebbe trasformarlo in un “morto”, privo di identità e misura. Questa ossessione per i confini si riflette anche nell’infanticidio, un atto simbolico che avviene mentre Andrés cerca di spiegare al figlio la geometria del mondo: una Terra divisa in figure e ataduras (legami) che definiscono nazioni e società. Il bambino, incapace di comprendere, è visto come una “cosa gelatinosa”, priva di misura e quindi non umana. La morte, in questo contesto, non rappresenta una fine, ma una liberazione dai vincoli che organizzano la vita sociale.

Un’altra opposizione fondamentale nel romanzo è quella tra il caos infinito, rappresentato da termini come “tenebre”, “vuoto” e “niente”, e la luce, simbolo di misura e ordine. La luce non è mai descritta come uno spazio infinito, ma sempre come qualcosa di finito e definito, una “lampada” che illumina e dà senso al buio. Nel “Canto alla speranza”, la comparsa di una grande lampada nel mezzo del campo oscuro rappresenta un momento di illuminazione: Andrés trova la forza per tornare alla città e dichiarare “Oh, giubilo, ora so cos’è la speranza!”.

L’immagine della lampada ritorna nell’ultima scena del romanzo, dove Andrés, appeso come un impiccato al centro del suo cubo, diventa lui stesso una lampada. Questo simbolo finale suggerisce che l’essere umano, pur sospeso tra vita e morte, può essere una luce nel caos cosmico, una misura finita che si oppone all’infinità del tempo e dello spazio. La struttura circolare della narrazione, che invita a rileggere il romanzo dall’inizio, sottolinea questa idea di ciclo vitale in cui la vita e la morte si intrecciano continuamente.

Infine, Vita dell’impiccato può essere letto come una riflessione metanarrativa sulla letteratura stessa. Palacio sembra suggerire che la scrittura, come la vita, sia un processo di organizzazione del caos: un tentativo di “abitare” uno spazio vuoto e riempirlo di segni. Tuttavia, questo processo non può mai raggiungere una forma definitiva, poiché la narrazione stessa è intrinsecamente ciclica e aperta.

L’opera di Palacio si colloca nel solco della poetica creazionista di Vicente Huidobro, secondo cui l’arte non deve imitare la natura, ma la sua forza creativa. La geometria di Palacio è quindi “illuminata” e “allucinata”: non una semplice replica della realtà, ma una sua trasformazione, un atto di ribellione contro le forme esistenti e un tentativo di creare nuove possibilità.

Ivana Casella