Le stelle fanno ahia, ahiaaa quando le pizzico con la punta del pungolo. Come i conigli appena nati quando qualcuno li spiaccica con il piede. Povere stelle. Ogni volta che le sento urlare ho la pelle d’oca.

Fine anni Cinquanta, e la condanna è già arrivata; scrive Arenas a pagina trenta che basterebbe un pungolo un po’ più lungo e alcune stelle se la vedrebbero brutta, altre sono già state strappate dal cielo. Fine anni Cinquanta, e la morte è lì nel cortile, a giocare con la ruota di una bicicletta, le persone si chiudono in casa. La pagina è una mappa: vi sono blocchi di testo in giustificato, sbandierati a destra, in cui a scriversi sono le storie dei singoli, della gente, tra le pareti domestiche; allineate a sinistra le onomatopee che riproducono il rumore degli spari all’esterno. Quel confine che poi si azzera, e le narrazioni che si intrecciano l’una con l’altra. L’aspetto visivo è fondamentale nel rimarcare ciò che le prime pagine del libro sembrano gridare a gran voce: non c’è più tempo.

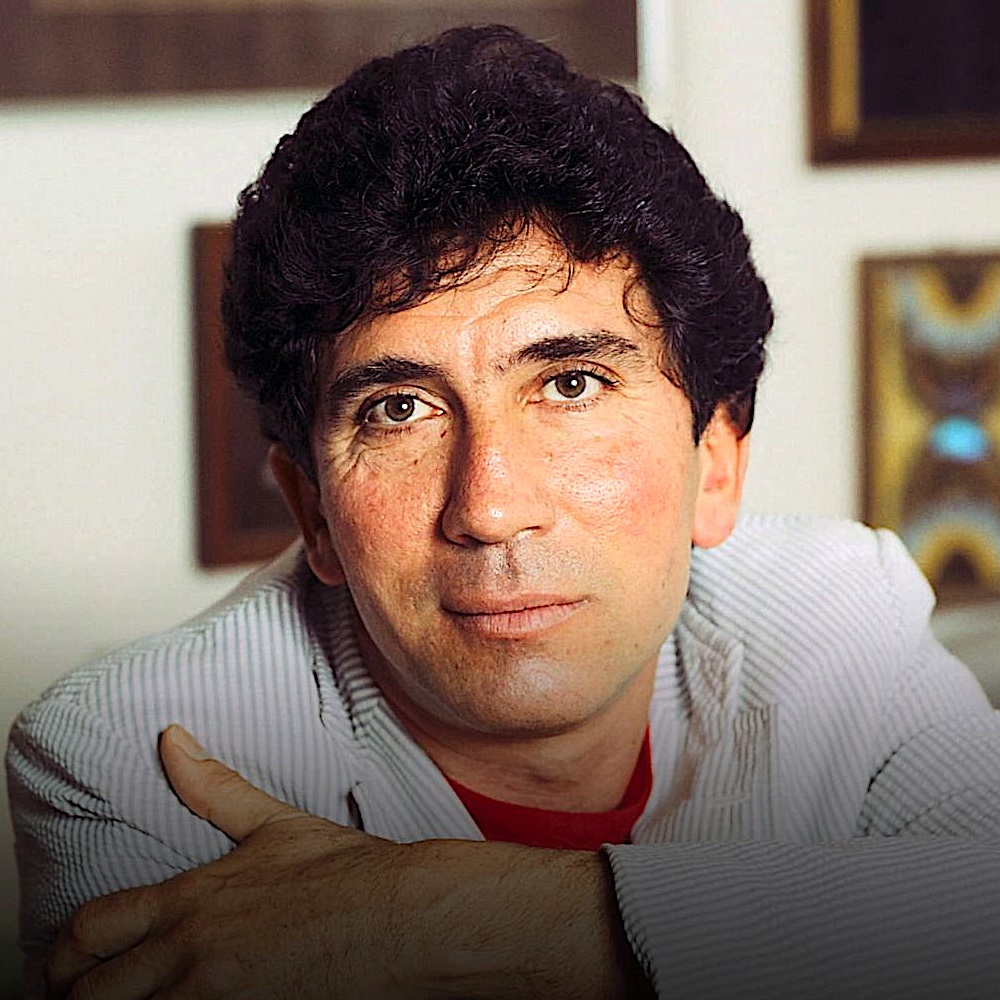

Dopo quasi tre anni di attesa dalla pubblicazione di Celestino prima dell’alba (giugno 2022), arriva in libreria il secondo capitolo del ciclo della Pentagonía, sempre nella magistrale traduzione di Alessio Arena, sempre per la casa editrice di Portici, Mar dei Sargassi edizioni, Il palazzo delle bianchissime moffette. Con esso ritorna l’autore cubano Reinaldo Arenas, e ritorna per restare, per continuare a restituire a quei lettori di cui non ha mai saputo, il ritratto di una miseria umana che, alla luce di quanto sta succedendo nel mondo, purtroppo, non sembra poi essere cambiato tanto. E quando l’orrore è manifesto, sotto gli occhi di tutti, di nuovo appunto, non c’è più tempo. A differenza di Celestino prima dell’alba, siamo di fronte a un testo che non si “nasconde” più nella stasi della campagna, in un tempo non noto: ne Il palazzo delle bianchissime moffette le coordinate storiche spazio-temporali sono più evidenti. È l’inizio della rivoluzione, per le strade dell’isola a forma di caimano vi sono moti armati e feroci; inizia a scriversi una storia la cui eco sarà destinata a risuonare per sempre, di cui il popolo cubano ancora ne porta i segni, che ha infiammato gli animi dei rivoluzionari di ognidove, su cui si discute ancora tanto, senza poi davvero dire niente, mentre a Cuba tuttora si fanno i conti con una povertà dilagante, black out costanti, un sole eterno, la luce che, però, non arriva mai.

Ieri per oggi, Arenas torna a parlare con una prosa che è una catabasi e insieme una frantumazione. Una penna che scopre, per calarsi all’interno, accarezzare il lussureggiante erbario e bestiario dei tropici (Calvino), per passarvi attraverso e planare laddove, invece, c’è l’inferno. A frantumarsi è la sua voce, che esplode in un coro – come scrivono María Fernanda Camela Flores e Samantha Escobar Fuentes – fatto di tante altre voci, quelle di «sua madre, sua nonna, le sue zie, il regime di Fidel Castro, le sue streghe e… il mare», una polifonia data dal rapporto che vi è tra queste e un Io narrante intradiegetico che attraverso di loro, grida dunque esiste, mentre il ricorso a un discorso indiretto libero illumina le traiettorie di una generazione intera coinvolta nell’esperienza della lotta armata, della fame, della rabbia, poi il dolore, la frustrazione, infine la diaspora e quelle promesse che non sempre può mantenere, il mare straordinario e terribile, la via di fuga di molti, di Arenas compreso, e aldilà del quale questo romanzo ha visto per la prima volta la luce.

Il palazzo delle bianchissime moffette è stato scritto alla fine degli anni Sessanta e pubblicato poi negli anni Ottanta, in Francia, circa sette anni prima che Arenas lasciasse definitivamente, e con profonda sofferenza, la sua Cuba, per non tornarvi mai più. È la storia di Fortunato che è ancora giovane e ci crede che un giorno riuscirà a vederlo quel mare, che vuole imbracciare le armi e unirsi ai ribelli, così da lasciarsi indietro questioni familiari di poco conto, come il lavoro, le fantasie di ragazze che immaginano per loro un marito, dei cari che si seppelliscono. Si divide in tre parti: “Prologo ed epilogo”; una seconda intitolata Quelli che pronunciano il proprio lamento; la terza e conclusiva, Lo spettacolo. Ognuna di esse si articola in sottocapitoli. È la storia di Fortunato, ma ancor prima di parole di speranza, di sogni e progetti, discorsi che parlano di morte e paura, di chi se n’è andato e che probabilmente adesso sta bene chissà dove o forse no, di chi è rimasto nella miseria. In questo romanzo è l’oralità che la fa da padrone, l’oralità di chi reclama la propria presenza. E poi la scrittura. Come in Celestino prima dell’alba, anche nel libro in questione. Non ci sono foglie o cortecce di alberi, vi è la carta da imballaggio che Fortunato ruba nel negozio del nonno, per scrivere e rimettere insieme i tasselli di generazioni, e degli oppressi che oggi come ieri oppongono discorsi le cui radici affondano in un quotidiano qui raccontato con un linguaggio libero e incendiario: nel bel mezzo di una rivoluzione, quest’ultimo celebra la sua festa amara per quelle cose che, come diceva Rancière, sono rivoluzionare per il loro puro e semplice atto d’esistenza.

Un linguaggio che, però, non viene a codificare, piuttosto viene a fissare, affinché, quando i corpi finiranno per essere solo residui e i palazzi bianchi spariranno in un battito di ciglia, le parole possano trovare comunque il modo di rivivere. La scrittura diventa dunque una necessità, in risposta a una sfida che l’autore sembra avere in comune con i suoi personaggi: anche di fronte al male, continuare a credere tanto, in maniera viscerale, in qualcosa, anche in quei luoghi dove la vita sembra impossibile.

Claudia Putzu